Change: Was die Fähigkeit zu Veränderung mit der frühkindlichen Entwicklung zu tun hat

- Daniela Zambrana Weymann

- 7. Apr. 2023

- 5 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 11. Apr. 2023

Warum fällt Veränderung schwer?

Wenn wir von Veränderungen sprechen, bedeutet das auch meist, die eigene Komfortzone zu verlassen. Häufig hindert uns eine Angst oder Unsicherheit daran, Dinge zu verändern. Wir bleiben lieber in der uns bekannten sogenannten Komfortzone. Diese haben wir uns schließlich über viele Jahre mit uns bekannten und bewussten Ressourcen geschaffen. Sie ist der Bereich, in dem wir uns sicher fühlen, weil wir durch mehrfache Wiederholung von Tätigkeiten oder Verhaltensweisen wissen, was wir tuen und welche Resultate wir damit erreichen. Wir haben uns Handlungsweisen angeeignet, die ein berechenbares Ergebnis liefern und uns so Sicherheit geben.

Veränderung vs. Sicherheit

Die eigene Komfortzone zu verlassen, bedeutet oft, dass wir nicht wissen, ob wir das Neue oder unser Wunschziel mithilfe unserer bisherigen Ressourcen erreichen können. Manchmal denken wir auch, wir haben überhaupt keine Ressourcen, um unser Problem oder Ziel anzugehen. Oder wir wissen nicht, welche Resultate unsere Handlungen und Anstrengungen bringen werden („Wer bin ich denn dann, wenn dies oder jenes eintritt?“).

Hinter all unseren Befürchtungen und Ängsten steht ein menschliches Grundbedürfnis: Das Bedürfnis nach Sicherheit! Es ist ein biologischer Imperativ.

Eine unserer tiefsten Ängste ist die Angst vor dem Unbekannten – ähnlich wie die Angst zu sterben. Unser Ego weiß nicht, was passieren wird und das macht ihm Angst. So tun wir fast alle Dinge im Leben letztlich rein aus einer Angst heraus (unbewusst) und mit dem Ziel, Sicherheit zu erschaffen.

Wenn wir uns sicher fühlen, gelingt alles einfacher

Schon als Kind erlangen wir Sicherheit durch Übung. Wir wiederholen bestimmte Bewegungen oder Tätigkeiten so oft, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. So lernen wir sitzen, krabbeln, stehen, gehen, sprechen usw. Übung macht eben den Meister. Weil sie Sicherheit schafft. Als Kinder sind wir dafür viel offener, wir trauen uns, hinzufallen und stehen immer wieder auf. Solange bis wir sicher laufen oder Fahrradfahren. Das haben wir als Erwachsene häufig verlernt.

Unser Selbstbewusstsein – also dass Bewusstsein des eigenen Selbst – hat viel damit zu tun, ob wir Dinge meistern oder nicht. Sind wir uns unseres Selbst bewusst, wissen wir, wie wir uns fühlen, wenn wir etwas tun. Dieses Wissen sammeln wir durch das Machen von Erfahrungen, durch Erleben.

In diesem Lernprozess des „sich sicher Fühlens im Körper“ spielt die Integration der Primitiven Reflexe eine wesentliche Rolle (Dazu werde ich noch eine detaillierte Blog-Reihe veröffentlichen, um den Zusammenhang zwischen Körper-Sicherheit und psychischer Sicherheit zu erläutern).

Die Angst vor dem Unbekannten (Zusammenhang mit den Primitiven Reflexen in der frühkindlichen Entwicklung)

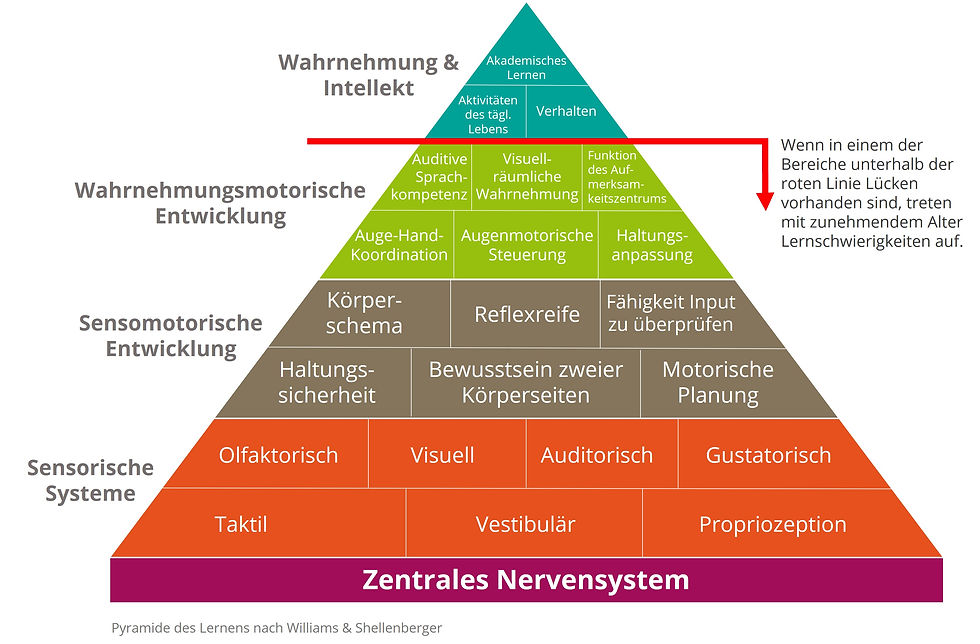

Unsere Fähigkeit, mit Ängsten umzugehen, bauen wir bereits in der frühkindlichen Entwicklung auf, wenn die Sinneswahrnehmung in Verbindung mit Körperbewegung (z. B. krabbeln) erlernt wird. Genau in dieser Entwicklungsphase entstehen auch die ersten Defizite, die Ängste hervorrufen können. Das heißt: nicht, wie in den vielen Social Media Posts behauptet wird, dass alles nur mit der Familienherkunft und psychologischen Entwicklung zu tun hat, sondern auch (und zwar in viel größerem Ausmaß als wir es uns vorstellen können) mit der Entwicklung unserer körperlichen Fähigkeiten.

In den ersten Lebensjahren werden die sogenannten Primitiven Reflexe integriert, die wir von Geburt an haben. Die vollständige Integration dieser Reflexe ist ausschlaggebend, denn genau in dieser Phase können erste Defizite spätere Ängste hervorrufen.

Zu der mangelhaften Integration der Primitiven Reflexe bzw. körperlichen Entwicklung kommt die psychologische bzw. Verhaltensentwicklung hinzu. Diese beiden sind eng miteinander „verwoben“. Wenn wir in diesem Alter lernen, dass uns unser Umfeld nicht das gibt, was wir brauchen (und das wird niemand zu 100% geben können) schaltet unser Körper auf „Überlebensmodus“. Wir lernen, zu kompensieren. Es kann dann vorkommen, dass wir beginnen zu laufen, bevor wir überhaupt das Krabbeln erlernt und geübt haben. Wenn unser Körper merkt, dass er nicht bekommt, was er braucht, schaltet auch unsere Psyche sich ein: wir haben dann Angst, nicht genug zu bekommen und beginnen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wie z. B. das Überspringen der Krabbel-Entwicklungsstufe und damit einhergehend ein zu schnelles Reifen bestimmter Fähigkeiten.

Jedoch ist die Phase des Krabbelns unglaublich wichtig für die Ausbildung der Muskeln, der korrekten Ausrichtung der Wirbelsäule und um die bilaterale Koordination zu entwickeln etc. Die Folge des Überspringens dieser Phase auf Körperebene: wir haben Koordinationsschwierigkeiten, Haltungsschwächen oder ähnliches (z. B. Skoliose).

Zum Beispiel ist es dann möglich, dass wir uns immer, wenn wir den Kopf nach hinten neigen, unsicher und unwohl fühlen. Das liegt dann an dem schlecht integrierten Moro Reflex. Die eigene Körperhaltung gibt uns keine ausreichende Sicherheit.

Viele kennen das: beim Autofahren drehen wir den Kopf zur Seite, um mit dem Beifahrer zu sprechen, und tendieren dann dazu, das Auto in genau diese Richtung zu lenken. In diesem Fall sind wir nicht in der Lage, das Auto geradeaus zu lenken. Das kann an einem schlecht integrierten asymmetrisch tonischen Nackenreflex (ATNR) liegen.

Exkurs: unsere tiefsten Ängste

In verschiedenen Entwicklungsphasen entstehen unsere tiefsten Ängste, die auch unser Verhalten antreiben. Diese sind: die Angst zu leben, die Angst vor Zurückweisung, Angst vor dem Verlassenwerden, die Angst, nicht genug zu haben und die Angst, nicht genug zu sein. Diese verschiedenen Ängste prägen Teile unseres Verhaltens. Wenn wir z. B. die Bedürfnisse anderer immer über unsere eigenen stellen und alles für andere tun, ohne auf uns selbst zu achten, ist oft die Angst oder Unsicherheit tief in uns verankert, dass es für uns selbst nicht genug gibt. Oder: wenn wir einen ständigen Drang nach „mehr“ verspüren und ständig getrieben sind, Neues oder mehr zu tun, ist unser Glaubenssatz häufig „Ich bin nicht genug“.

Unbewusste und körperliche Prozesse bei Veränderung

In Veränderungsphasen spielen viele Faktoren eine Rolle. Aus neurobiologischer Sicht beispielsweise geht es darum, neue neuronale Bahnen zu bauen und zu verknüpfen. Das schaffen wir durch Veränderung im Verhalten und auch mithilfe von Bewegung. Da die Nachahmung von frühkindlichen Bewegungen ein subkortikaler Prozess ist, muss die Bewegung nicht kortikal geschehen (d. h. Abfolge von Bewegungen), sondern in einer subkortikalen Weise bzw. durch Spielen! So können wir neue neuronale Trampelpfade erschaffen, die mithilfe von Wiederholung und Übung zu Landstraßen und schließlich Autobahnen werden, sodass letztendlich das zunächst Neue wieder zu einer vollautomatischen Handlung wird.

Zu guter Letzt

Die Entscheidung, etwas anders zu machen und uns auf etwas Neues einzulassen, ist oft ein bewusster Prozess. Doch es gibt auch die unbewussten Veränderungen. Z. B. wenn ein Gefühl einfach so stark ist, dass das Bewusstsein keine Entscheidung trifft, weil unser Unbewusstsein sich schon lange darauf eingelassen hat. Das kennen wir alle, wenn wir uns verlieben.

Natürlich sind viele Veränderungen zunächst kognitive Entscheidungsprozesse. Aber wir können mithilfe unseres Körpers in Form von Embodiment Übungen unsere Ängste überwinden und auch in unsicheren Zeiten ein Gefühl der Sicherheit erlangen (z. B. mit dem SSP).

Und hier noch ein Appel an die Eltern unter euch: Der beste Weg, eure Kinder auf künftige Herausforderungen vorzubereiten, liegt in der Bewegung. Also raus in den Wald, auf den Spielplatz etc.!

Folgt mir auch gern auf meinen Social Media Kanälen:

Comments